近两年,浙江师范大学与喀麦隆雅温得第二大学共建的孔子学院七位优秀毕业生先后接受了新华社独家专访,以他们所从事的工作为切入点,通过记录这些毕业生如何致力于促进中喀语言文化交流的生动案例,彰显中文教育为当地青年所带来的发展机遇以及他们对中喀交流的反哺。让我们透过新华社的七篇专题报道,来了解雅温得第二大学孔子学院人才培养的累累硕果。

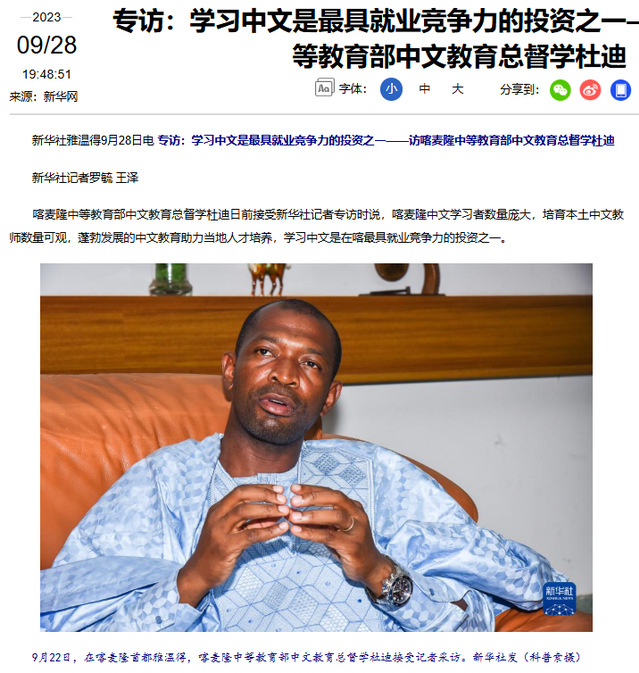

在对喀麦隆中等教育部中文教育总督学杜迪(NAMA Didier)的专题报道中,介绍了孔子学院和马鲁阿大学高等师范学院联合为当地培养了300名本土中文教师,这些教师任教于喀麦隆全国约200所中学。谈到喀麦隆中文教育的未来,杜迪充满信心:“除马鲁阿大学外,喀麦隆多所国立大学都已正式申请开设中文专业,这足以证明喀麦隆对中文学习的重视。”

在对浙师大喀籍研究员罗格(Rodrigue Taling )的专题报道中,讲述了他为了追寻功夫梦而进入孔子学院开始学习中文,最终在中国获得民族传统体育学博士学位并入职浙师大非洲研究院的故事。他说道:“不断发展的非中合作关系为更多非洲人提供了接触更广阔世界的机会,也为年轻一代创造了更美好的未来。作为非中文化交流的受益者,我希望成为一名文化大使,向喀麦隆人传播中国丰富的传统文化,推动喀中文化交流。”

在对中非青年联合会创始人门杜的专题报道中(Joseph Mendo'o),讲述了他始于孔子学院,终于北京大学博士的求学历程,特别描述了他在华求学期间走访中国各地50个村庄,考察中国乡村振兴基层实践的见闻感悟。他说道:“我看到很多刚从北京、上海等大城市毕业的年轻村官,他们自愿将自己的知识和精力奉献给乡村振兴。”从北京大学毕业后,门杜出任中非商会国际交流部执行主任,开启了他的新篇章。他渴望成为中国企业与非洲之间沟通的桥梁,促进双方合作。

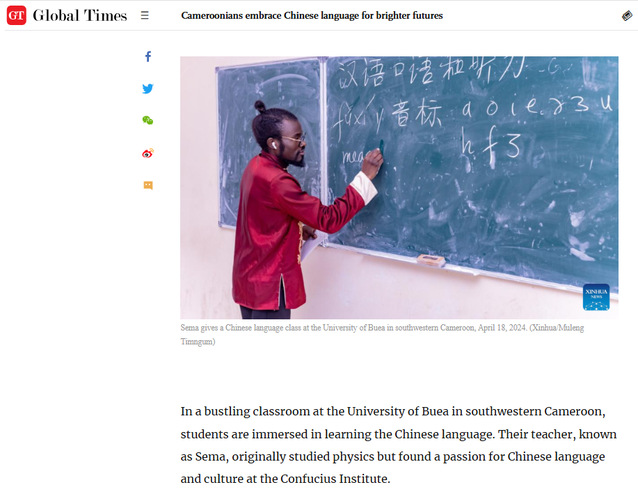

在对雅二大孔院本土中文教师司马祝年(Kemadjou Castro)的专题报道中,讲述了他从孔子学院开始学习中文并最终回到孔子学院教授中文的故事。2024年他在孔院合作教学点布埃亚大学担任中文教师,目前他在马鲁阿大学任教。他表示这些年轻学子体现了喀麦隆与中国之间文化交流与理解日益加深的趋势。他在采访中说道:“学好中文将带来丰富的机遇。毕业生可以从事翻译工作,或探索语言以外的其他领域,还可以选择去中国继续深造。”

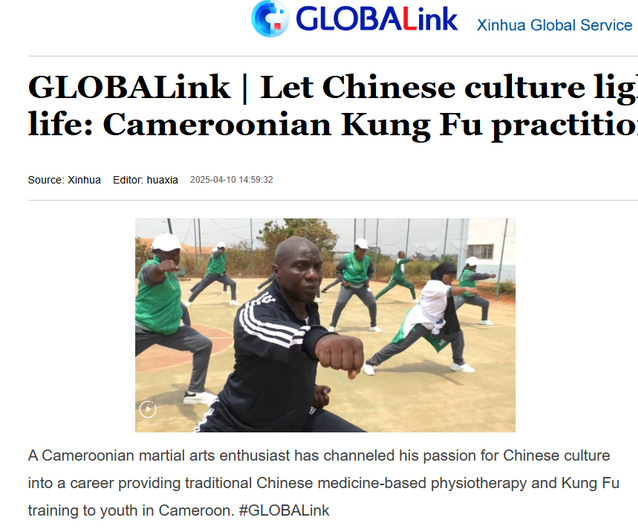

在对喀麦隆武术协会主席李慕白(Fabrice MBA)的专题报道中,讲述了他在孔子学院的帮助下获得了前往嵩山少林寺进修的机会,学成之后如何在喀麦隆开展武术培训项目,并在喀麦隆多所学校担任中文和武术老师,帮助更多学生学习中国文化的故事。他表示希望能够通过教授中国文化为当地青年赋能,帮助他们磨练意志并提升自我。

在对诺恰国际语言学院及中非文化协会的创始人安力士(Celestin Alexis Nono)的专题报道中,提到他是2007年雅温得第二大学孔子学院的首批学员之一,本着对中国语言文化的热爱创办了语言学院并致力于在当地中小学推广中文教育。他在采访中说道:“中国如今已成为世界发展强国,与中国的合作日益重要。希望我的努力能够有助于加强喀麦隆与中国之间的关系。我们必须通过文化和语言的学习,才能更好地了解中国。”

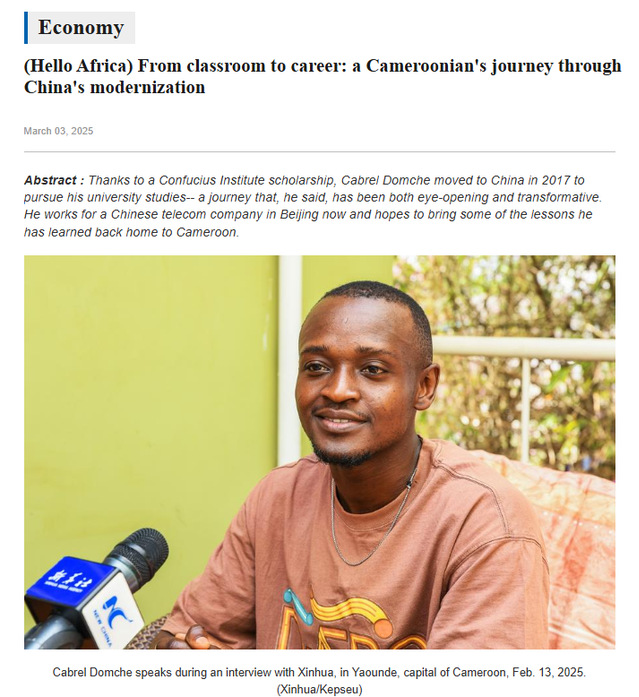

在对00后新媒体工作者沙力(Cabrel Domche)的专题报道中,讲述了他在孔子学院和中国学习的故事,以及对中国方方面面尤其是新科技领域的切身感受。他在采访中总结道,中国的现代化不仅仅是经济增长,它代表着一种独特的发展模式,这种模式不仅改变了中国,也为其他国家,尤其是发展中国家,提供了宝贵的借鉴和机遇。

截至目前,根据新华社提供的数据,相关中英文报道已被海内外媒体广泛转载,单篇报道采用量高达63至325家媒体。报道的广泛传播,不仅展现了浙师大在国际中文教育推广领域的丰硕成果,也彰显了中非教育合作和人文交流的蓬勃生机。作为全球中文教育网络的重要节点,浙师大海外孔子学院以实际行动为中外人文交流、多元文明互鉴、民心相亲相通做出积极贡献,为构建人类命运共同体注入教育动能。